- 2025.10.01

「ワクワクする未来に変えたい」

佐賀市上下水道局が宇宙水道局に託した想い

▲佐賀市上下水道局

佐賀市の水道事業は2026年で110周年を迎えます。人口約23万人から、20年後の2045年には20万人を切る人口減少が予測される中、「水インフラを後世に残していかないといけない」という責任感から、佐賀市上下水道局が導入を決めたのが天地人の「宇宙水道局」でした。これまでの計画的な管路更新事業に加えて、予防保全型の取り組みを開始。衛星データとAI技術による効率的な調査システムで水道事業の持続可能性を追求します。「初年度から現時点で考えられるベストのやり方ができる」と語る佐賀市上下水道局の姉川さんに、導入の背景から期待する成果、そして水道事業の未来への思いを聞きました。

水道事業を覆う「想像し難い未来」への危機感

水道事業の未来に対する職員の本音。それは決して明るいものばかりではありません。

「上下水道の将来を考えると、10年20年先は描きにくいですね。ワクワク感がないですし、落ち込んでいくのが目に見えています・・・・・・」

佐賀市上下水道局 水道工務課管路計画係 主査の姉川さんが語ったこの言葉は、全国の水道事業体が直面する共通の課題を如実に表しています。水道局配属16年。業務課4年、総務課5年を経て現在の水道工務課で8年目を迎えるベテラン職員の切実な実感でした。

佐賀市の人口は現在約23万人ですが、20年後の2045年には20万人を切る人口減少が予測されています。「人口減少はどの自治体でも課題となっており、水道料金収入も徐々に減少していきます。どこかで踏ん張らなければ、水道事業の運営が立ち行かなくなる危機感を感じています」。

佐賀市の水道管路の総延長は1,102km(R6決算値)。このうち法定耐用年数40年を経過した管が約20%を占めています。「水道事業は2026年で110周年を迎えます。100年以上続いてきた水道事業を、さらに200年、300年と後世に継承していかねばならない。それが私たち現世代の責務だと思っています」と姉川さんは使命感を込めて語ります。

そこで佐賀市上下水道局が注目したのが、漏水調査でした。これまで佐賀市上下水道局では体系的な漏水調査は実施しておらず、住民からの通報や職員の巡回で発見された漏水に事後的に対応していました。事後保全、つまり漏水発生後に対応する手法から、予防的な漏水調査への抜本的転換を検討し始めたのです。

決め手は漏水発見に留まらない将来を見据えた機能

佐賀市上下水道局が最初に取り組んだのは、近隣事業体への聞き取り調査でした。「近隣事業体で漏水調査を実施している事業者に直接話を伺い、現状と課題を詳細に把握していった」と姉川さんは振り返ります。

そこで浮き彫りになったのは、従来の漏水調査が抱える共通の構造的課題でした。「漏水調査には相応の費用を要するが、その投資に見合う効果が見えにくいという話がありました。費用対効果が不透明であることが、共通の悩みとなっていました」

佐賀市上下水道局は従来の方法で管路総延長全域を調査した場合の費用を試算します。その試算額は、約1億円。この調査結果が、方針決定に大きな影響を与えました。従来手法の限界を事前に把握したことで、調査範囲を効率的に絞り込み、費用の削減や期間の短縮が同時にできるような手法への関心が高まったのです。

そうした中で注目を集めたのが、衛星データとAIを活用した新しい技術でした。「数年前から水道業界でDXが注目され、衛星データ、AIといったキーワードが徐々に浸透してきました。当初は導入の敷居が高いと感じていましたが、業界全体で技術への理解が深まっているのは実感していました」

転機となったのは、2024年7月の岸田前首相による愛知県豊田市への視察でした。姉川さんは当時の状況をこう振り返ります。「予算要求時に現状と改善案を示した資料を作成し、最後に岸田前首相の視察について言及することで、局内への啓発を図りました。岸田前総理も視察された天地人に代表される衛星データやAI技術が水道業界で主流となる潮流を察知し、さらに情報収集を行った結果、佐賀市でも導入しようという機運が高まりました」

複数の事業者を比較検討した結果、佐賀市上下水道局が選択したのは天地人の「宇宙水道局」でした。決め手は、単なる漏水発見ではなく、将来を見据えた漏水リスク診断(水道管の劣化を診断する)機能でした。「我々が求めていたのは、ある程度の高水準にある有収率をさらに向上させ、一歩先を目指すこと。そのためには水道管の劣化診断により調査範囲を効率化し、そのデータを管路更新計画に活用することが重要でした」

加えて、国の交付金対象となる可能性も追い風となりました。「他自治体でデジタル田園都市国家構想交付金(現在の新しい地方経済・生活環境創生交付金)を活用した先行事例があり、佐賀市上下水道局でも交付金対象となるなら導入しようという判断につながりました。また、佐賀市全体のDX推進方針も導入を後押ししたと思います。佐賀市では様々なDXの取り組みを推進しており、“水道局としてDXに取り込むなら宇宙水道局の活用だ”という局内の共通認識ももありました」

宇宙技術で実現する効率的な水道事業

では、佐賀市上下水道局はこれから「宇宙水道局」をどう活用していくのでしょうか。事業スケジュールは3年間を1サイクルとする計画的な構成となっています。

初年度の2025年度に宇宙水道局のリスク診断を実施し、その結果に基づき2026年度から漏水調査を開始します。診断結果をもとに効果的な管路更新計画の策定・実施を行い、2028年度以降は当事業の検証を行いながら、このサイクルを継続する予定です。

姉川さんは「初年度から現時点で考えられるベストのやり方ができる」と語ります。

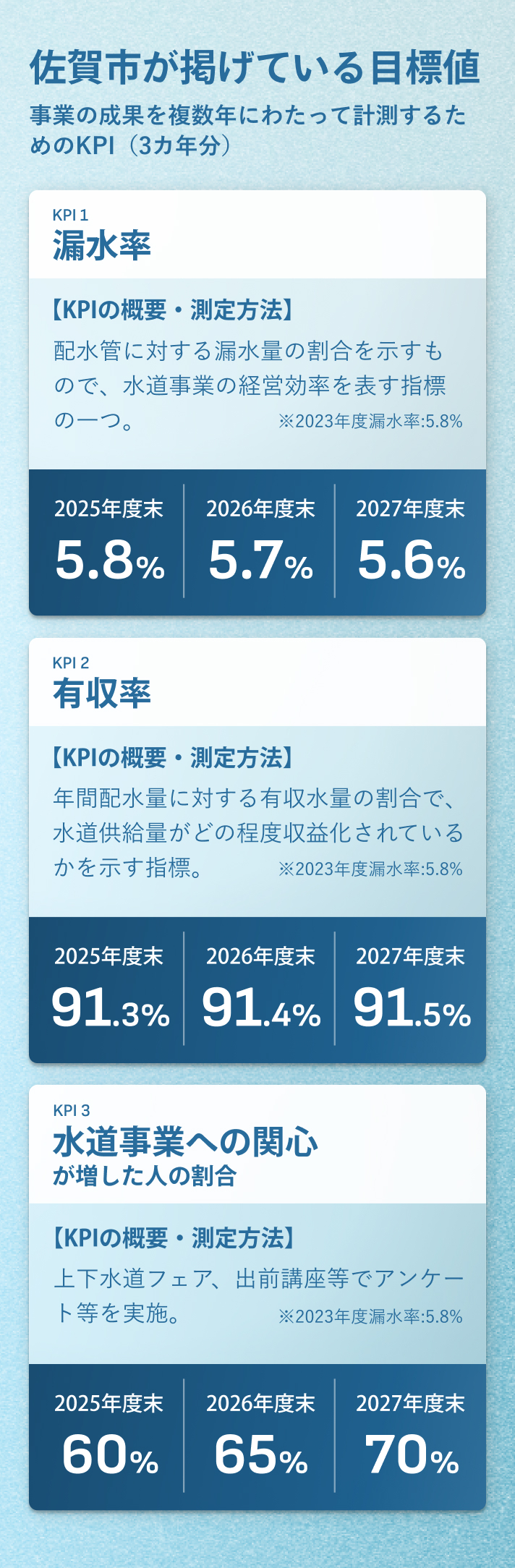

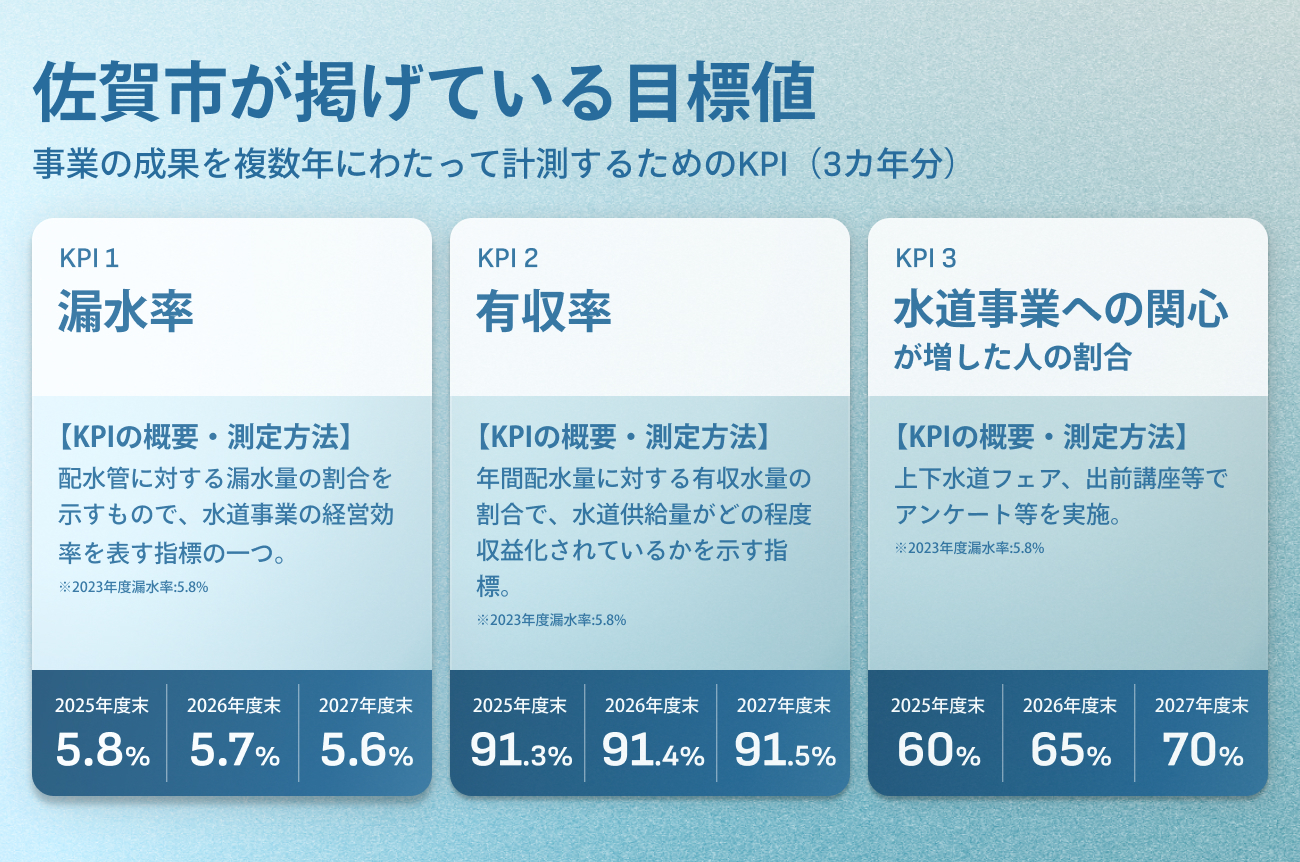

このような背景がある中で成果指標も定められました。漏水率については現在の5.8%から段階的に改善し、3年間で5.6%まで改善することを目指しています。有収率については、現在の91.3%から91.5%への向上を計画しています。いずれも年間0.1%ずつの着実な改善を積み重ねる堅実な目標設定です。

佐賀市上下水道局の「宇宙水道局」導入で注目なのは、住民参加型の事業運営を目指している点です。漏水リスク診断の結果をホームページで公開するという前例のない取り組みを計画しています。

「漏水リスク診断の結果をホームページに公開するのは重要な取り組みとして位置づけています。住民の皆さんに、自分たちの生活基盤である道路下の水道・下水道インフラの状況を理解していただけるきっかけになると考えています。職員だけですべてを監視することは物理的に不可能です。住民の皆さんにも漏水発見等にご協力いただき、市全体で住民参加型の事業運営を実現したいですね」

組織知の継承を目指す「水道DXワークショップ」

▲水道DXワークショップの様子

佐賀市上下水道局では新システムの導入にあたり、職員の経験と新技術を融合させる取り組みとして「水道DXワークショップ」を実施しました。

このワークショップでは3つのステップを重視しています。まず、リアルな紙の地図を広げて見聞きしながら頭と手を動かし、衛星データとAIによる診断システムが提供するデータや情報(リスク値や評価値を含む)がどのようなものなのかを理解すること。次に、それらのデータや情報をどのように活用すれば新たな発見や気づきを得られるのか、様々な活用方法やアプローチを試し、そこから得られた知見を同僚と共有すること。そして、これらの取り組みを通じて、通常業務で積み重ねてきた職員の技術や勘といった経験知・暗黙知を呼び起こし、眼前の地図と新しいデータ、そして仲間を結びつけることで「佐賀市上下水道局の組織知」として活用していくことです。

▲水道DXワークショップの様子

「意見交換ができる機会を設けるのは必要だと思いつつ、なかなか難しいと思われていました」と姉川さんは振り返ります。しかし、実際にワークショップを開催してみると、参加者からは「先輩方の貴重な経験談や培った知識を共有してもらえた」「何回も開催してほしい」「かなり活発に意見が出た」「非常に進歩的な取り組みであり技術の継承にもつなげていけたらと思う」といった感想が寄せられました。

ワークショップを開催した背景には、水道事業の将来への危機感があります。「天地人をはじめとする革新的スタートアップ企業が、新しい知見と技術を水道業界に注入することで、将来への不安が少しでも解消されることを期待している」

佐賀市上下水道局の取り組みは、単なる技術導入事例を超え、水道事業の未来モデルを提示しているのではないでしょうか。住民参加、透明性確保、スタートアップとの戦略的協業、そして「失敗を恐れない挑戦精神」。

「真剣に興味を持てば、ワクワクできる仕事になる。一歩踏み出す勇気が重要で、水道事業を後世に残していくためにも挑戦する価値は十分にあります」という姉川さんの言葉からは、新しい技術を活用して水道事業の未来を切り開こうとする強い意志が感じられます。